Partner

Interview mit Dirigent des „Bridges"-Orchesters

Gregor A. Mayrhofer: „Bridges ist ein Geschenk für mich“

Das diesjährige Orchesterkonzert von „Bridges – Musik verbindet“ findet am 26.4. im HR-Sendesaal statt. Das JOURNAL FRANKFURT sprach mit Dirigent Gregor A. Mayrhofer darüber, was für ihn den Reiz dieses speziellen Orchesters ausmacht.

JOURNAL FRANKFURT: Wie haben Sie vom „Bridges – Musik verbindet"-Projekt erfahren und wie sind Sie dazu gekommen?

Gregor A. Mayrhofer: Johanna-Leonora Dahlhoff, die ich schon von früheren Musikprojekten kannte erzählte mir mal von diesem Projekt und ich fand es eine großartige Idee, war aber zu der Zeit gerade noch in New York für mein Studium. Als ich dann zurück nach Deutschland kam, dachte ich es wäre schön, einen Weg zu finden sich als Künstler bei einem Integrationsprojekt mit einzubringen und fast als hätte Johanna meine Gedanken lesen können rief sie mich genau in der Zeit an und fragte ob ich Lust habe das nächste Projekt zu dirigieren.

Was wussten Sie vorher von der Initiative und was macht für Sie den besonderen Reiz einer Zusammenarbeit aus?

Ich hatte die Initiative mit großer Begeisterung über das Internet beobachtet und fand es großartig, dass es so etwas gibt. Ich war sehr gespannt, wie genau das wohl funktionieren würde so verschiedene Kulturen und Musiken in einen Dialog zu bringen.

Wie erlebten Sie das erste Zusammentreffen?

Es war eine fantastische Neuerfahrung für mich, ich durfte erst mal die ganzen vielen Variationen von orientalischen und persischen Instrumente kennen lernen. Es wird einem bewusst, wie eingeengt auch manchmal unsere musikalische Sicht ist: wir wissen zwar, dass es einen ganz klaren Unterschied zwischen Geige und Bratsche gibt, den wir auch hören, aber haben keine Ahnung davon wie viele verschiedene Varianten von Zupf- und Streichinstrumente es in anderen Musikkulturen gibt und wie unterschiedlich sie klingen. Und es ist spannend zu sehen, wie in anderen Kulturen Musik zum Teil ganz anders gedacht wird: während in vielen fernöstlichen Kulturen oft viel freier und improvisatorischer mit dem Material umgegangen wird und die Herausforderung manchmal ist, ein ganz exakt notiertes Ziel zu erreichen ist es andererseits für die selbstverständlich Vierteltöne zu hören oder komplizierteste schnelle Taktwechsel zu spielen, bei denen unsere westlichen Musiker ganz schön zu knabbern haben.

Wie erlebt der Assistenzdirigent des großen Sir Simon Rattle und Stipendiant der Karajan-Akademie die Arbeit mit „Bridges" – die Berliner Philharmoniker versus Bridges Orchestra: ist das überhaupt vergleichbar oder geht es um ganz andere Werte?

Ich glaube, zwei elementare Dinge sind immer gleich. Erstens: Alle Künstler, egal ob Anfänger, Halbprofi oder Weltklasse, möchten mit ihren Zuhörern etwas teilen, eine Botschaft, eine Emotion, vielleicht einfach die Schönheit der Musik. Zweitens haben alle Künstler ihre verschiedenen Herausforderungen. Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, wie ich Ihnen dabei helfen kann diese zu meistern und möglichst jedes Mal ein kleines bisschen über sich hinaus zu wachsen. Die Mittel mit denen man so viele verschiedene Menschen zum Zusammenklingen bringt mögen sich dann je nach Erfahrung der Musiker sehr unterscheiden, aber die Grundidee ist immer die gleiche. Simon Rattle war für mich dahingehend immer ein Vorbild. Auch die Berliner Philharmoniker bestehen aus Menschen unterschiedlichster Herkunft, deshalb ist für mich Nationalismus nicht nur unmenschlich, sondern per se auch völlig unmusikalisch. Die Weltspitzenorchester sind nur so großartig wegen der Vielfalt ihrer Musiker.

Gerne werden ja immer noch hierarchische Wahrnehmungen kommuniziert: erst kommt die Klassik, dann der Jazz, dann Rock, Pop, Disco. Irgendwann hat sich dann noch die Weltmusik dazwischen geschoben mit einer reichen Folk music und – vielen Leuten gar nicht bewusst – eigenen klassischen Musiktradition (man denke nur an Persien). Welche Wertigkeit hat die Musik für Sie, die da fürs Orchester arrangiert wird?

Da ich selbst ja in verschiedensten Bereichen musiziere, von der Klassik über experimentelle Eigenkompositionen bis hin zum Jazzbereich, lag mir eine Hierarchisierung von Wertigkeiten zwischen den Stilen immer sehr fern. Es sind einfach völlig unterschiedliche Dinge, die man auf völlig unterschiedliche Art und Weise genießen darf und die völlig unterschiedliches vermitteln wollen.

Ich finde es großartig, dass unsere Komponisten und Arrangeure die Möglichkeit nutzen, aus unserer besonderen Situation ein so einzigartig vielfältiges Ensemble zu sein dafür auch etwas ganz Neues zu schaffen, was verschiedenste Einflüsse zusammenbringt.

Von Anfang entwickelte „Bridges" für das jährliche Konzert im Sendesaal den Ehrgeiz, Original-Kompositionen zu interpretieren. Um ein solches Konglomerat an unterschiedlichsten Instrumenten aus verschiedensten Kulturen harmonisch zu vereinen, braucht es experimentierfreudige Freigeister wie Peter Klohmann und vor allem Rainer Michel, die sich nur zu gerne auf ein solches Abenteuer einlassen. Wie erleben Sie die Entwicklung dieser Stücke und was für eine Erfahrung ist das für Sie und welchen Stellenwert macht „Bridges" in Ihrer Biografie aus?

Zunächst einmal ist „Bridges“ für mich einfach ein Geschenk. Ich darf so viel Neues kennenlernen von anderen Musikkulturen, anderen Instrumentenklängen, andere Arten wie man überhaupt Musik denkt. Ich erinnere mich an eine Probe in der ich unbedingt das Orchester rhythmisch ganz genau zusammenbringen wollte, bis mir die Solistin in der Pause erklärte, dass es eigentlich in ihrer Musikkultur gar nicht darum ginge, dass es ganz exakt zusammenkommen soll, sondern dass man die Musik dort eher empfindet wie ein Wind oder eine Person die durch die Steppe zieht. Es kommt was, dann kommt etwas Neues dazu, irgendwann geht etwas wieder etwas weg, aber es soll ziemlich frei passieren. Da wurde mir erst bewusst, wie europäisch diese Sichtweise ist, dass die Musik genau da anfängt und genau da aufhört und dass es so großartige andere Arten gibt, das generelle Konzept „Musik“ zu denken. Es ist eben toll, dass wir diese Dinge auch immer viel in den Proben zusammen entwickeln, das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Dialogs zwischen den Kulturen, den wir ja eben durch das verbindende Element der Musik führen wollen.

Stichwort klassische Musik. Es gibt da immer noch die Verwalter der Klassik, ob Musiker, Verleger, Konzert-Impresarios, auch Medien, die glauben die Alten Meister gegen den Rest der Musikwelt verteidigen zu müssen. Sie vermitteln oft das Gefühl, die seien schon als Marmorbüsten geboren worden und seien keine Menschen aus Fleisch und Blut gewesen, die Kunst nicht um der Kunst willen, sondern oft auch wegen der Katharsis betrieben haben?

Ich glaube es ist oft in der Welt so: etwas Altes ist da, etwas Neues kommt hinzu. Dann haben manche Angst, nur weil etwas Neues kommt müsste man das alte „verteidigen“ oder „beschützen“. Und meistens stellt sich am Ende heraus, dass es einfach koexistiert. Die klassisch-romantische Musik hat nur in ihrer Entstehungszeit dazu geführt, dass man Barock- oder Renaissance Musik nicht mehr so wahrgenommen hatte, heute gelten alle drei als „Klassik“. Weder wurde Mozart durch Stravinsky verdrängt, noch Brahms durch Stockhausen, Miles Davis oder Lady Gaga. Sie existieren musikalisch heute einfach alle parallel und haben alle Ihre Qualität auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Genauso ist es auch zwischen den Kulturen, neues kommt hinzu und bereichert was schon vorher da war. Komponisten waren in allen Zeiten neugierig experimentelle Geister die etwas neues probieren und suchen wollten. Das war schon bei Mozarts „Alla turca“ so und ist es auch heute wieder, wenn wir entweder neue Stücke für Bridges schreiben, oder eben einen Vivaldi oder Mozart neu arrangieren für orientalische Instrumente. Integration heißt für mich nicht nur, dass Menschen die aus einem anderen Land hierher kommen unsere Kultur kennen lernen, sondern auch dass es eine so tolle Chance und Aufgabe für uns ist deren Kultur kennen zu lernen. Wir wollen gerne allen zeigen was für eine Bereicherung es ist, dass sie hier sind und wie schön dieser Dialog der Kulturen in der Musik klingt.

>> „Bridges – Musik verbindet“, 26. April, 19 Uhr, HR-Sendesaal

Gregor A. Mayrhofer: Johanna-Leonora Dahlhoff, die ich schon von früheren Musikprojekten kannte erzählte mir mal von diesem Projekt und ich fand es eine großartige Idee, war aber zu der Zeit gerade noch in New York für mein Studium. Als ich dann zurück nach Deutschland kam, dachte ich es wäre schön, einen Weg zu finden sich als Künstler bei einem Integrationsprojekt mit einzubringen und fast als hätte Johanna meine Gedanken lesen können rief sie mich genau in der Zeit an und fragte ob ich Lust habe das nächste Projekt zu dirigieren.

Was wussten Sie vorher von der Initiative und was macht für Sie den besonderen Reiz einer Zusammenarbeit aus?

Ich hatte die Initiative mit großer Begeisterung über das Internet beobachtet und fand es großartig, dass es so etwas gibt. Ich war sehr gespannt, wie genau das wohl funktionieren würde so verschiedene Kulturen und Musiken in einen Dialog zu bringen.

Wie erlebten Sie das erste Zusammentreffen?

Es war eine fantastische Neuerfahrung für mich, ich durfte erst mal die ganzen vielen Variationen von orientalischen und persischen Instrumente kennen lernen. Es wird einem bewusst, wie eingeengt auch manchmal unsere musikalische Sicht ist: wir wissen zwar, dass es einen ganz klaren Unterschied zwischen Geige und Bratsche gibt, den wir auch hören, aber haben keine Ahnung davon wie viele verschiedene Varianten von Zupf- und Streichinstrumente es in anderen Musikkulturen gibt und wie unterschiedlich sie klingen. Und es ist spannend zu sehen, wie in anderen Kulturen Musik zum Teil ganz anders gedacht wird: während in vielen fernöstlichen Kulturen oft viel freier und improvisatorischer mit dem Material umgegangen wird und die Herausforderung manchmal ist, ein ganz exakt notiertes Ziel zu erreichen ist es andererseits für die selbstverständlich Vierteltöne zu hören oder komplizierteste schnelle Taktwechsel zu spielen, bei denen unsere westlichen Musiker ganz schön zu knabbern haben.

Wie erlebt der Assistenzdirigent des großen Sir Simon Rattle und Stipendiant der Karajan-Akademie die Arbeit mit „Bridges" – die Berliner Philharmoniker versus Bridges Orchestra: ist das überhaupt vergleichbar oder geht es um ganz andere Werte?

Ich glaube, zwei elementare Dinge sind immer gleich. Erstens: Alle Künstler, egal ob Anfänger, Halbprofi oder Weltklasse, möchten mit ihren Zuhörern etwas teilen, eine Botschaft, eine Emotion, vielleicht einfach die Schönheit der Musik. Zweitens haben alle Künstler ihre verschiedenen Herausforderungen. Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, wie ich Ihnen dabei helfen kann diese zu meistern und möglichst jedes Mal ein kleines bisschen über sich hinaus zu wachsen. Die Mittel mit denen man so viele verschiedene Menschen zum Zusammenklingen bringt mögen sich dann je nach Erfahrung der Musiker sehr unterscheiden, aber die Grundidee ist immer die gleiche. Simon Rattle war für mich dahingehend immer ein Vorbild. Auch die Berliner Philharmoniker bestehen aus Menschen unterschiedlichster Herkunft, deshalb ist für mich Nationalismus nicht nur unmenschlich, sondern per se auch völlig unmusikalisch. Die Weltspitzenorchester sind nur so großartig wegen der Vielfalt ihrer Musiker.

Gerne werden ja immer noch hierarchische Wahrnehmungen kommuniziert: erst kommt die Klassik, dann der Jazz, dann Rock, Pop, Disco. Irgendwann hat sich dann noch die Weltmusik dazwischen geschoben mit einer reichen Folk music und – vielen Leuten gar nicht bewusst – eigenen klassischen Musiktradition (man denke nur an Persien). Welche Wertigkeit hat die Musik für Sie, die da fürs Orchester arrangiert wird?

Da ich selbst ja in verschiedensten Bereichen musiziere, von der Klassik über experimentelle Eigenkompositionen bis hin zum Jazzbereich, lag mir eine Hierarchisierung von Wertigkeiten zwischen den Stilen immer sehr fern. Es sind einfach völlig unterschiedliche Dinge, die man auf völlig unterschiedliche Art und Weise genießen darf und die völlig unterschiedliches vermitteln wollen.

Ich finde es großartig, dass unsere Komponisten und Arrangeure die Möglichkeit nutzen, aus unserer besonderen Situation ein so einzigartig vielfältiges Ensemble zu sein dafür auch etwas ganz Neues zu schaffen, was verschiedenste Einflüsse zusammenbringt.

Von Anfang entwickelte „Bridges" für das jährliche Konzert im Sendesaal den Ehrgeiz, Original-Kompositionen zu interpretieren. Um ein solches Konglomerat an unterschiedlichsten Instrumenten aus verschiedensten Kulturen harmonisch zu vereinen, braucht es experimentierfreudige Freigeister wie Peter Klohmann und vor allem Rainer Michel, die sich nur zu gerne auf ein solches Abenteuer einlassen. Wie erleben Sie die Entwicklung dieser Stücke und was für eine Erfahrung ist das für Sie und welchen Stellenwert macht „Bridges" in Ihrer Biografie aus?

Zunächst einmal ist „Bridges“ für mich einfach ein Geschenk. Ich darf so viel Neues kennenlernen von anderen Musikkulturen, anderen Instrumentenklängen, andere Arten wie man überhaupt Musik denkt. Ich erinnere mich an eine Probe in der ich unbedingt das Orchester rhythmisch ganz genau zusammenbringen wollte, bis mir die Solistin in der Pause erklärte, dass es eigentlich in ihrer Musikkultur gar nicht darum ginge, dass es ganz exakt zusammenkommen soll, sondern dass man die Musik dort eher empfindet wie ein Wind oder eine Person die durch die Steppe zieht. Es kommt was, dann kommt etwas Neues dazu, irgendwann geht etwas wieder etwas weg, aber es soll ziemlich frei passieren. Da wurde mir erst bewusst, wie europäisch diese Sichtweise ist, dass die Musik genau da anfängt und genau da aufhört und dass es so großartige andere Arten gibt, das generelle Konzept „Musik“ zu denken. Es ist eben toll, dass wir diese Dinge auch immer viel in den Proben zusammen entwickeln, das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Dialogs zwischen den Kulturen, den wir ja eben durch das verbindende Element der Musik führen wollen.

Stichwort klassische Musik. Es gibt da immer noch die Verwalter der Klassik, ob Musiker, Verleger, Konzert-Impresarios, auch Medien, die glauben die Alten Meister gegen den Rest der Musikwelt verteidigen zu müssen. Sie vermitteln oft das Gefühl, die seien schon als Marmorbüsten geboren worden und seien keine Menschen aus Fleisch und Blut gewesen, die Kunst nicht um der Kunst willen, sondern oft auch wegen der Katharsis betrieben haben?

Ich glaube es ist oft in der Welt so: etwas Altes ist da, etwas Neues kommt hinzu. Dann haben manche Angst, nur weil etwas Neues kommt müsste man das alte „verteidigen“ oder „beschützen“. Und meistens stellt sich am Ende heraus, dass es einfach koexistiert. Die klassisch-romantische Musik hat nur in ihrer Entstehungszeit dazu geführt, dass man Barock- oder Renaissance Musik nicht mehr so wahrgenommen hatte, heute gelten alle drei als „Klassik“. Weder wurde Mozart durch Stravinsky verdrängt, noch Brahms durch Stockhausen, Miles Davis oder Lady Gaga. Sie existieren musikalisch heute einfach alle parallel und haben alle Ihre Qualität auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Genauso ist es auch zwischen den Kulturen, neues kommt hinzu und bereichert was schon vorher da war. Komponisten waren in allen Zeiten neugierig experimentelle Geister die etwas neues probieren und suchen wollten. Das war schon bei Mozarts „Alla turca“ so und ist es auch heute wieder, wenn wir entweder neue Stücke für Bridges schreiben, oder eben einen Vivaldi oder Mozart neu arrangieren für orientalische Instrumente. Integration heißt für mich nicht nur, dass Menschen die aus einem anderen Land hierher kommen unsere Kultur kennen lernen, sondern auch dass es eine so tolle Chance und Aufgabe für uns ist deren Kultur kennen zu lernen. Wir wollen gerne allen zeigen was für eine Bereicherung es ist, dass sie hier sind und wie schön dieser Dialog der Kulturen in der Musik klingt.

>> „Bridges – Musik verbindet“, 26. April, 19 Uhr, HR-Sendesaal

15. April 2019, 10.24 Uhr

Detlef Kinsler

Mehr Nachrichten aus dem Ressort Kultur

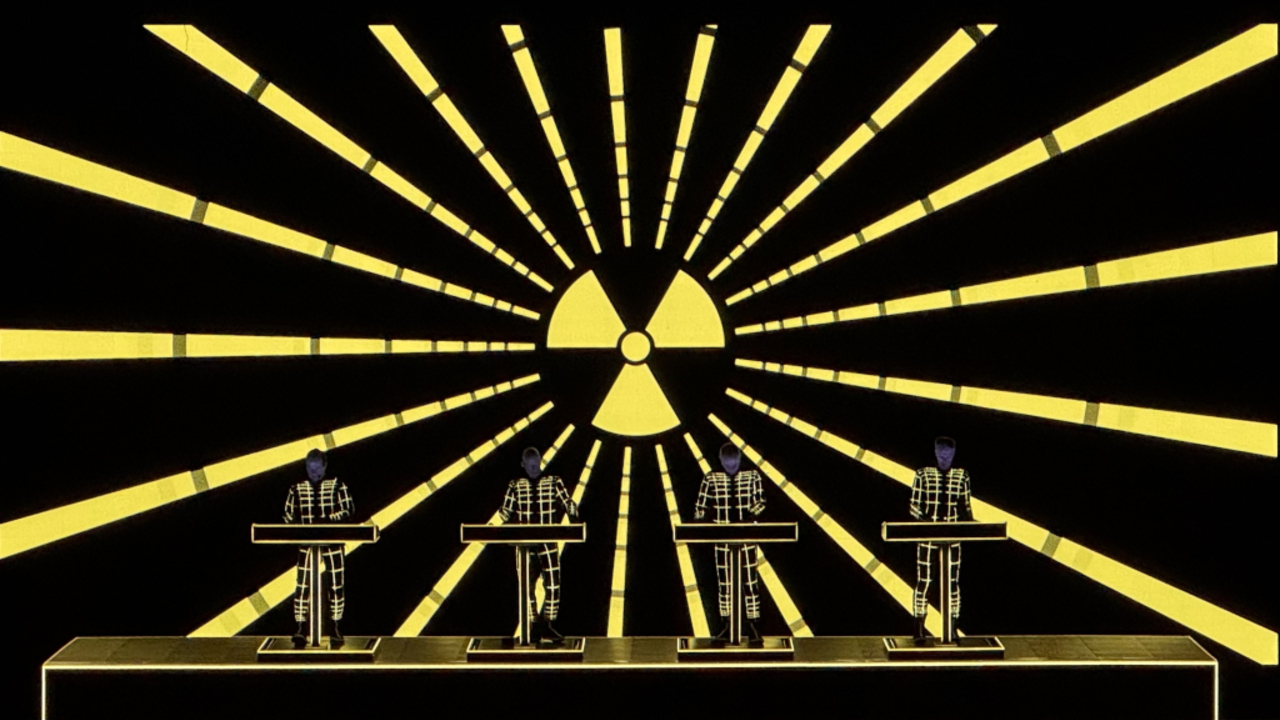

Kraftwerk erstmals seit vielen Jahren wieder live

Die Elektro-Pioniere bringen ihre Show „Multimedia“ in die Jahrhunderthalle

Am 1. Dezember macht die legendäre Düsseldorfer Elektro-Band Kraftwerk mit ihrer Multimedia Tour 2025 Station in der Jahrhunderthalle Frankfurt.

Text: blautenschlaeger / Foto: Raphael Krickow (Washington D.C., 16.03.2025)

KulturMeistgelesen

- Senckenberg Naturmuseum FrankfurtWarum Charly Körbels Gehirn ins Museum kommt

- Frankfurt-HausenOpen Studio: Künstler laden ins Atelier 19 ein

- Theater-Tipp im MärzHyperion: ehrgeiziges Vorhaben des Theater Willy Praml

- Mit Werk von SchumannJulian Prégardien in der Alten Oper Frankfurt

- Lesung im Hilton Frankfurt City CentreLove Letters by F. Scott und Zelda Fitzgerald

1. April 2025

Journal Tagestipps

Freie Stellen